臺師大EMBA藝文大師講座 黃進龍藝術視角解析創新與品牌價值

臺師大EMBA藝文大師講座 黃進龍藝術視角解析創新與品牌價值

全文轉載自經濟日報

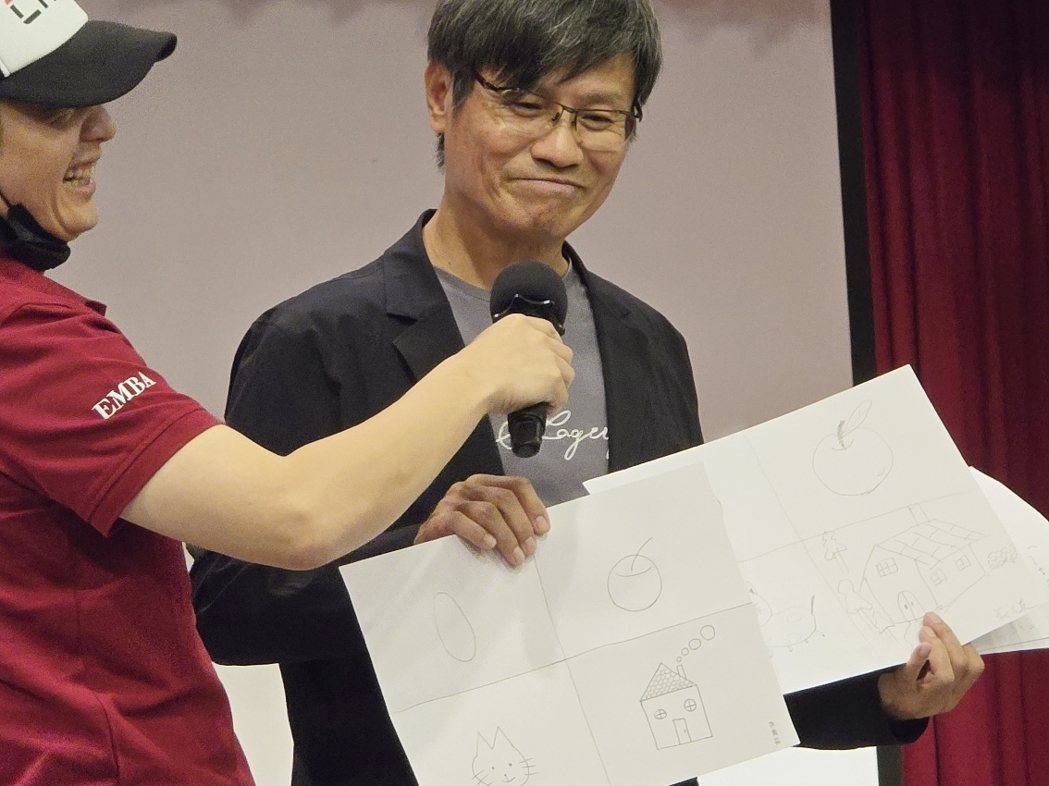

國立臺灣師範大學EMBA藝文大師講座日前邀請藝術學院特聘教授黃進龍,主講「以視覺語意解析生活中的藝術觀點兼談人體藝術」。他深入淺出地闡述視覺藝術的精髓,針對如何將美學思維融入日常生活與商業決策,為師生帶來耳目一新的啟發。

黃進龍引用美學家蔣勳的觀點指出,美學不僅是抽象的官能感覺,更是眾人在腦中一起彙整出的意見,並與記憶及「文化DNA」緊密相連。亦指在當前快速變動的商業環境中,企業在追求效率與營收成長的同時,不應忽略文化與精神層面的厚度,這對於企業品牌價值的長期累積至關重要 ;就像古代園林設計中迂迴的路徑,其意義在於促使人們「慢下來」體會,而非僅追求直線效率。

講座中,黃進龍透過一系列生動的案例,展示社會價值觀如何在藝術與日常中具象化。他以時下流行的「破褲」為例,指出小時候穿破的褲子需要縫補,新褲子是潮流的象徵;然而,現在的「破褲」卻比完整的新褲子更昂貴,反映了當代市場對「潮」與「個性」的新定義。這不僅是審美觀的轉變,更是消費價值取向的重大變化。

黃進龍借用近代哲學家馮友蘭與金岳霖在同做八十八歲大壽時,所說的「何止於米,相期於茶」這句話,深入解析精神追求與物質生活的關係。他解釋,「米」代表基本物質需求,而「茶」則象徵更高層次的精神境界,以此比喻為僅止於「吃飯」層次的生活,缺乏厚度,而對藝術與美學的理解,則能為生活增添廣度與深度。這也提示企業經營者,除了滿足消費者基本需求,應透過品牌故事、設計美學、文化體驗等,創造更高附加價值的精神層面產品與服務,實現產業升級與差異化的關鍵。

「為什麼有些藝術品會天價追捧,因為它代表的是一種視覺價值的建立者,所以價值很難去預估。」黃進龍進一步分析藝術品作為「文化權威」的象徵及其市場價值。以肖像畫為例,如今攝影機可輕鬆複製影像,但富豪們仍會尋求如畢卡索這樣的大師繪製肖像畫,因為這已不僅是圖像再現,更是「權貴的象徵」,並且承載著不同的意義與地位。他分享美國印象派肖像畫家薩金特(John Singer Sargent)的故事。薩金特因其高超的畫技,成為當時仕紳名流們爭相邀請的對象,而被他畫過的人甚至能成為時尚名模。這說明了藝術品不僅是美學的展現,更是一種身份的加持。

黃進龍指出,法國文化部的預算位居各部門之首,此舉不僅彰顯了文化與藝術對國家軟實力的顯著提升,更證明投資文化產業能帶來實質的經濟效益。

在藝術史的脈絡中,黃進龍介紹了印象派與野獸派兩大重要畫派。印象派如莫內(Claude Monet)的作品《印象.日出》,最初被記者諷刺用「印象」一詞來嘲諷畫家對光影和色彩的表現手法過於隨意;然而,卻意外地被畫家們所接受,因此奠定了該畫派的名稱。他解釋,印象派畫家追求在短時間內(如40分鐘內)捕捉光線下事物的「浮光片影」和「生動情致」,因為光線的變化稍縱即逝,這正是其「印象」的來源。

他說,野獸派則因其展覽被藝評家評論為「被一群野獸所包圍」來形容展覽中作品的強烈色彩和狂野風格而得名。該畫派強調運用「純色來架構空間」,顛覆了傳統繪畫中對空間深度的呈現。這種「為色彩展現而放棄空間深度」的取捨,也為商業創新者提供了另一種思考:在追求某項核心價值的極致時,是否也需要大膽捨棄傳統中被認為不可或缺的部分。

此外,黃進龍特別探討了「人體藝術」在不同文化下的差異。在西方繪畫中,人體藝術往往與「神話」緊密相連,例如馬內備受爭議的多個作品,因其裸女是「凡人」而非傳統中可裸露的「神」,它毫不掩飾現實、挑戰傳統審美,故引發軒然大波。他強調,若不懂神話,看西方人體畫便「只能看到裸體」。

黃進龍也指出,把人體畫引入中國的第一人是高僧「弘一法師」李叔同。他是近代的全能藝術家,在留學日本期間便已涉足人體畫,其人生轉變從世俗才華到潛心修行,本身就是一部豐富的藝術與人生哲學。這揭示了藝術觀念的演變,往往與社會、宗教及個人價值觀的深刻轉變息息相關。

臺師大EMBA執行長施人英表示,美學素養不僅是個人品味的提升,更是培養獨到觀察力、創新思維與洞察市場潛在價值的關鍵能力。在瞬息萬變的商業世界中,掌握美學的深度與廣度,將有助於企業領袖們做出更具遠見與人文關懷的決策。